Hinweis: Dies ist das Manuskript ohne Anmerkungen (die Abbildungen erhielten in der Veröffentlichung eine andere Gestalt)

Summary

How can human beings be motivated for a health-promoting behaviour? This questionmust be addressed also in dentistry and there is a need to widen the view towards thevariety of effective influencing factors. Human behaviour does not consist of separateelements but it is rather linked to acquired routines and rituals, with psychologicalneeds as well as the demands and incentives which develop in the socio-cultural context.Changing or even modifying unhealthy behaviour cannot be accomplished by only givinginformation. In this article, the argumentation is based on the assumption that thepossibility, amount and sustainability of health-oriented changes of the life-style of anindividual are a function of both the personality of the individual and her or his socialand cultural belonging. Only the knowledge of both factors can predict and indicate whichstrategies might be successful and which not. To better illustrate the topic and to showthe relevant success factors, I create fictive individuals who smoke. The examples alsomake it clear how long the way is from the development of an awareness of problems untilthe integration of a behavioural change into the own life concept. The article ends withfive rules for the process of a health-oriented change of life-style.

Zusammenfassung

Wie sind Menschen zu Verhaltensweisen zu motivieren, die der Gesundheit förderlich sind? Auch für die Zahnmedizin stellt sich diese Frage und damit die Notwendigkeit, den eigenen Blick in Richtung der Vielzahl hier wirksamer Einflussfaktoren zu weiten. Menschliches Verhalten besteht nicht aus isolierten Einzelelementen, sondern ist eng verwoben mit erlernten Routinen und Ritualen, mit psychischen Bedürfnissen sowie den Anforderungen und Anreizen, die das jeweilige sozio-kulturelle Umfeld entfaltet. Gesundheitsschädliche Verhaltensweisen zu ändern, verlangt daher nach weit mehr als Aufklärung. Meine Argumentation geht dahin, dass die Möglichkeit, das Ausmaß und die Nachhaltigkeit gesundheitsorientierter Lebensstiländerungen Funktion sowohl der Persönlichkeit eines Menschen wie seiner sozialen und kulturellen Verortung sind. Erst die Kenntnis von beidem erlaubt prognostische Aussagen und liefert Anhaltspunkte dafür, welche Strategien Erfolg versprechen und welche nicht. Zur Illustrierung konstruiere ich fiktive Persönlichkeiten, die rauchen. Das Raucher-Beispiel eignet sich gut für die Thematisierung aller relevanten Erfolgsfaktoren. Zugleich wird hier deutlich, wie weit der Weg von der Entwicklung eines Problembewusstseins bis zur festen Integration einer Verhaltensänderung in den eigenen Lebensentwurf ist. Der Beitrag schließt mit der Aufstellung von fünf Regeln für einen Prozess der gesundheitsorientierten Lebensstiländerung.

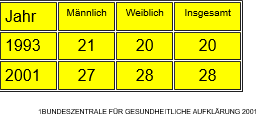

Tab. 1: Raucherquote der 12- bis 17-Jährigen in Deutschland in %

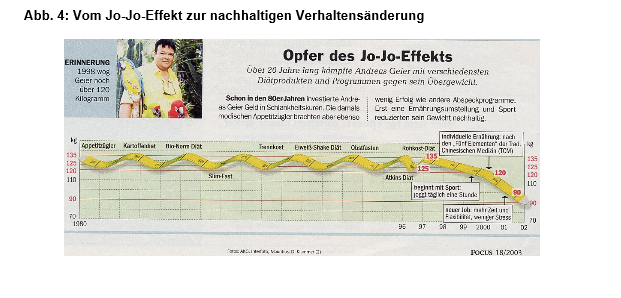

Warum nehmen gesundheitsschädliche Verhaltensweisen vom Tabakkonsum (Tab. 1) über falsche Ernährung bis zur mangelnden Bewegung zu? Anders gefragt: Warum fallen gesundheitsorientierte Verhaltensänderungen den meisten Menschen so schwer, dass sie es gar nicht ernsthaft versuchen? Da nehmen sich Menschen vor, zukünftig nicht mehr zu rauchen, sich gesünder zu ernähren, regelmäßig Sport zu treiben. Im nächsten Jahr endlich möchte Herr X oder Frau Y mehr auf die eigene Gesundheit achten. Möchte, denn es bleibt beim guten Vorsatz. Die Umsetzung in eine nachhaltige Verhaltensänderung schaffen nur wenige. Vielleicht starten sie in eine Diät, landen aber nicht bei einer dauerhaften Gewichtsreduktion, sondern beim Jo-Jo-Effekt, weil sie ihre grundlegenden Ernährungsgewohnheiten gar nicht geändert, sondern durch eine der gerade gängigen Diätmoden nur kurzfristig unterbrochen haben (Abb. 4). Vielleicht rauchen sie einige Wochen tatsächlich weniger, aber schon beim ersten größeren Stress ist der alte Nikotinpegel wieder erreicht und die Vorstellung vom dauerhaften Wenigerrauchen als reiner Selbstbetrug entlarvt. Eine plausible, praktisch nutzbare Antwort verlangt nach dem Einbezug biologischer, psychologischer, soziologischer und kultureller Faktoren. Dies will ich versuchen. Was wir zunächst konstatieren müssen: es besteht ein eklatanter Widerspruch zwischen Modellen rational-vernunftsorientierter Steuerung menschlichen Verhaltens und den empirisch feststellbaren Verhaltensweisen. Beim Gesundheitsverhalten von Menschen liegt – zumindest gilt dies für hochentwickelte Länder – kein Mangel an ausreichendem und gut zugänglichem Wissen vor. Es mangelt am Wissen-Wollen und dort, wo Einsichten vorliegen, am Willen zur Veränderung. Gerne betrachten wir uns als Vernunftswesen. Das ist eine angenehme Sicht. Im Lichte empirischer Befunde erweist sie sich als rein normativ. Erklärungskraft, wenn auch nur im Sinne einer Teilerklärung, besitzen Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Sie sind wenig schmeichelhaft, zeigen sie doch, dass Vernunft und Ratio als lediglich nachgeschaltete Veto- und Reflektionsinstanz wirken. Die zentrale Steuerungsgröße menschlichen Verhaltens sind die aus Emotionen erwachsenden Gefühle. Sie sind die treibende Kraft, die, wenn schon nicht den Inhalt, so doch die Richtung von Denken und Handeln bestimmen. „Ich fühle, also bin ich“ stellt deshalb der Neurologe Antonio R. Domasio (2DOMASIO 2000) dem „cogito, ergo sum“ (Ich denke, also bin ich) des Descartes provokant entgegen.

Denken und Fühlen

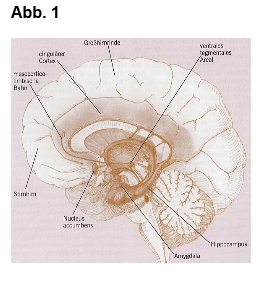

Männer mehr als Frauen fühlen sich gekränkt durch die Vorstellung, Gefühle könnten Macht über ihr bewusstes Ich haben. Wenn wir uns jedoch mit den Vorgängen im menschlichen Gehirn (Abb. 1, 3ROTH 2002) beschäftigen, kommen wir an folgender Erkenntnis nicht vorbei: kein Denken ohne Fühlen. Jedenfalls nicht bei gesunden Menschen. Entscheidend für vernünftig-überlegtes Handeln ist gerade nicht die Ausschaltung von Gefühlen, sondern biologisch betrachtet die Fähigkeit, die Aktivität von Limbischem System (hier vor allem der Amygdala) und Großhirnrinde in der Balance zu halten. Menschen, die als Folge z.B. eines Hirnschadens abgeschnitten sind von ihren Emotionen, sich diese daher auch nicht als Gefühle bewusst machen können, folgen mitnichten dem Pfad der Vernunft, sondern können sich regelrecht zu sozial unverträglichen, gewissenlosen Monstern entwickeln. Ebenso wenig sind solche Menschen zu guten Entscheidungen fähig, bei denen die Amygdala hochaktiv ist. Je aktiver die Amygdala an einer Entscheidungsbildung beteiligt ist, um so weniger kann das Großhirn gegenhalten. Der Zugang zu widersprechenden Gedächnisinhalten ist blockiert. Statt abzuwägen, sind die Menschen regelrecht überwältigt von ihren Gefühlen. Sie treffen Entscheidungen nach dem ersten Eindruck, nach irgendeiner Routine oder nach einem alles überlagernden Gefühl, sei es nun Wut, Hass, Eifersucht, Mitgefühl, Geiz, Gier.

Verzerrte Wahrnehmungen

Nehmen wir einen Menschen, der zu viel raucht, zu viel trinkt, ständig unter Dampf steht, sich ungesund ernährt und zudem auch noch vergessen zu haben scheint, dass Mensch sich auch mit den eigenen Beinen fortbewegen kann. Aus der Sicht eines externen Beobachters ist die Sache ziemlich klar: Der Mensch setzt seine Gesundheit aufs Spiel. Aus der Sicht des Betroffenen kann sich dies anders darstellen. Er schafft es lange, sein für andere offensichtliches Problem vor sich zu verbergen. Und wenn dies nicht mehr geht, nimmt er eine Umdeutung vor. Mehreres kommt zusammen. Zum einen wird der Verbreitungskreis des eigenen, ungesunden Lebenswandels überschätzt, dem eigenen Verhalten also der Stempel des Normalen verpasst. Zum anderen tendieren Menschen dazu, Risiken, denen sie sich aufgrund ihrer Lebensweise ständig aussetzen, konsequent zu unterschätzen. Sie dichten sich dann ein verglichen mit anderen Betroffenen unter-durchschnittliches individuelles Risiko an. Abstrakt mögen sie wissen: mein Lebenswandel ist ungesund. Aber solange es ihnen gesundheitlich gut geht, fällt es ihnen leicht, sich an die Vorstellung zu klammern, das werde auch so bleiben. Schließlich hat jeder Beispiele dafür parat, dass irgendein Bekannter oder Verwandter trotz ungesunder Verhaltensweisen alt geworden ist. Vielleicht ist Rauchen also gar nicht so schädlich, wie immer behauptet wird? Und wenn doch, so reicht zur Kompensation der Negativwirkungen ja vielleicht schon die regelmäßige Einnahme von Vitamin-C-Tabletten. Und warum sollte Industrienahrung nicht gesund sein, wo die Ernährungsindustrie doch damit wirbt, was sie ihren Produkten an gesundheitsfördernden Stoffen so alles beimengt?

Am Beispiel des Nikotinkonsums möchte ich durchspielen, warum der Abschied von einer gesundheitsschädlichen Verhaltensweise so schwer fällt und welche Grundbedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Raucher zum Nicht-Raucher wird. Das Beispiel soll eine Vorstellung davon vermitteln, warum Aufklärungskampagnen und Warnhinweise auf Zigarettenschachteln wenig geeignet sind, Menschen von einer einmal eingeschlagenen Raucherkarriere abzubringen. Ich wähle das Beispiel zum einen aufgrund seiner allgemeinen gesundheitspolitischen Relevanz, immerhin werden in Deutschland statistisch betrachtet zwischen 110.000 bis 120.000 von jährlich rd. 850.000 Todesfällen dem Rauchen zugeschrieben. Tendenz steigend, denn erstens hat sich die Raucherquote unter den Jugendlichen in den 90er Jahren erhöht und zweitens ist bei den jüngeren Alterskohorten eine Einebnung der geschlechtsspezifischen Unterschiede zu konstatieren. In der Folge hat sich die Raucherquote der Frauen bis auf 8 Prozentpunkte der der Männer angenähert (31 zu 39 Prozent), während sie noch 1990 mit rd. 20 Prozent nur halb so hoch lag wie die der Männer. (4BUNDESZENTRALE FÜR GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG 2001) Mein zweiter Grund für die Wahl des Nikotinbeispiels ist seine Relevanz auch für den Bereich der Zahnheilkunde. Zwar stehen bei den gesundheitlichen Folgen Erkrankungen des Atem- und Herzkreislaufsystems im Vordergrund,

aber Rauchen ist an der Entstehung von zahlreichen Krankheiten beteiligt (Abb. 2). Auch der Zahngesundheit ist es nicht zuträglich, sondern entfaltet negative Wirkungen auf Schleimhaut und Parodont, was zur Beeinträchtigung des Zahnhalteapparates mit der Folge eines möglicherweise frühzeitigen Verlustes der eigenen Zähne führen kann (Abb. 3).

Betrachten wir als Exempel einen Kraftfahrer. Er ist langjähriger starker Raucher mit gleichzeitiger Vorliebe für Fast-food-Gerichte plus viel Kaffee und Cola. Die ungesunde Lebensweise ist auf lange Sicht unvernünftig. Herr X kann in einen Teufelskreis geraten, bei dem die Chronifizierung bestimmter Erkrankungen seine Leistungsfähigkeit beeinträchtigt und ihm auch die Lebensfreude raubt. Aber dies sind Folgen, die in der Regel erst nach Jahren und Jahrzehnten mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintreten. Um den Eintritt dieser Risiken auf ein Minimum zu reduzieren, wäre es rational, auf eine gesündere Lebensweise umzusteigen. Wahrscheinlich würde Herr X die gesunde Lebensweise, wenn er sie sich erst einmal zu eigen gemacht hätte, als Gewinn erleben. Doch kurzfristige und langfristige Rationalität decken sich nicht.

Kurzfristig kann es rational sein, Risiken zu unterschätzen. Warum? Weil die Mechanismen, die bewirken, dass ein Risiko unterschätzt wird, einen psychologischen Entlastungs-, damit Stabilisierungseffekt haben. Würde sich Herr X das tatsächliche Risiko eingestehen und gedanklich die möglichen Folgen antizipieren, dann würde er sich vor eine Entscheidungssituation gestellt sehen, die höchst unangenehm sein könnte: Will er es in Kauf nehmen, später herzkrank zu werden und/oder aus der Palette möglicher anderer Folgeerkrankungen diese oder jene Krankheit zu bekommen oder ist ihm ein gesundes Leben den Versuch wert, seine ungesunde Lebensweise zu ändern? So gestellt, verlangt das Selbstbild als Vernunftswesen eigentlich eine Entscheidung für eine gesündere Lebensweise. Diese Entscheidung will Herr X jedoch gar nicht treffen. Zumindest solange nicht, wie er unter den negativen Folgen der ungesunden Lebensweise nicht massiv leidet. Wäre er eine Frau, läge die Schwelle wahrscheinlich niedriger, denn Frauen und Männer haben ein stark unterschiedliches Körperbewusstsein. Während viele Frauen Warnsignale im Vorfeld einer Erkrankung wahrnehmen und Zugang zu ihren Gefühlen haben, negieren umgekehrt viele Männer Beschwerden lange Zeit. Anders als Frauen haben sie ein instrumentelles Verhältnis zu ihrem Körper, versuchen ihn in der Art eines Autos zu pflegen und zu benutzen, was an die Gesundheitskommunikation mit Männern besondere Anforderungen stellt (5ALTGELD 2003). Insgeheim mag unser Kraftfahrer ahnen oder auch nur fürchten, es könnte ihm ohne massiven Leidensdruck die Kraft fehlen, mit dem Rauchen und den anderen schlechten Gewohnheiten aufzuhören. Die Aufgabe des Rauchens und die Einübung einer insgesamt gesünderen Lebensweise ist schließlich etwas anderes als z.B. die Entscheidung für und die anschließende Absolvierung einer beruflichen Fortbildung. Bei der beruflichen Fortbildung geht es um additives Dazulernen unter Aufbringung einer gewissen Selbstdisziplin für den begrenzten Zeitraum der Fortbildung. Bei der Aufgabe des Rauchens müssen dagegen schwierige Umlernprozesse bewältigt werden, die Verzicht bedeuten, aber auch reichlich Stress und vielleicht eine gewisse Gewichtszunahme mit sich bringen. Sollte Herr X zur Gruppe der Nikotinsüchtigen gehören, wäre es mit einigen Monaten bewusster Enthaltsamheit nicht getan. Als Nikotinsüchtiger müsste er strenge Abstinenz üben und wäre vor Rückfällen nie völlig gefeit (6FUCHS UND SCHWARZER 1996). Wenn Herr X diese Kraft nicht aufbrächte, also scheitert, müsste er dieses Scheitern sich und anderen eingestehen. Dies wäre unangenehm, widerspräche vielleicht seinen Kontrollansprüchen und seinem Selbstbild, ein willensstarker Mann zu sein. Und überhaupt: eine gewisse Chance, für seinen ungesunden Lebenswandel nicht mit schwerer bis unheilbarer Krankheit bestraft zu werden, gibt es ja und umgekehrt keine Garantie, durch Nicht-Rauchen, mehr Bewegung und gesundes Essen Krankheiten, die er sonst bekommen würde, sicher vermeiden zu können. Ergo senkt er nur sein Erkrankungsrisiko; krank werden kann er trotzdem.

Drei Grundbedingungen

Welche Grundbedingungen müssen gegeben sein, damit Herr X den Nikotinkonsum trotzdem beendet? Zunächst, er muss wirklich leiden. Nur ein bisschen leiden reicht nicht. Der Leidensdruck muss so groß sein, dass es kein Entkommen mehr gibt. Woran gelitten wird, ist dabei sekundär. Eine rauchende Gynäkologin kann schon lange bevor sich gesundheitliche Folgen bemerkbar machen, massiv unter einem Glaubwürdigkeitsproblem leiden, weil sie bei ihren Patientinnen mit ihren Nicht-Rauch-Appellen einfach nicht durchdringt, ständig in Erklärungsnöte gerät, sich als Versagerin fühlt. Andererseits: den Trick, die Gefahren des Rauchens zu verniedlichen, kann sich eine Ärztin kaum genehmigen; dies käme einer Selbstpreisgabe ihrer medizinischen Kompetenz gleich. Bei unserem Kraftfahrer dagegen liegen die Dinge anders. Er erleidet keinen Kompetenzverlust, wenn er die Gefahren verharmlost, denn die Gefahren des Rauchens realistisch zu sehen, ist nicht Teil seiner beruflichen Identität. Auch mit Glaubwürdigkeitsproblemen sieht er sich nicht konfrontiert, denn in der Berufsgruppe der Kraftfahrer stellen Raucher traditionell die Mehrheit. Möglicherweise bedarf es bei ihm daher schwerer Erkrankungen, ehe ein ausreichend großer Leidensdruck erreicht ist.

Unter dem eigenen Rauchen richtig zu leiden, reicht für eine Verhaltensänderung jedoch noch lange nicht aus. Hinzukommen muss ein Zukunftsbild, das gegenüber dem Ist-Zustand als so befriedigend, so erstrebenswert wahrgenommen wird, dass es wert scheint, dafür Mühe und eine große Anstrengung in Kauf zu nehmen. Nehmen wir an, bei Kraftfahrer X seien die beiden Bedingungen „zureichend großer Leidensdruck“ und „attraktives Zukunftsbild“ gegeben. Reicht es für die erwünschte Verhaltensänderung nunmehr aus, wenn er sich die Zukunft nur schön genug ausmalt? Leider nein. Hinzukommen muss als Drittes die Mobilisierung einer auf Dauer angelegten Veränderungskraft. Die Aktivierung dieser Kraft kann nur aus dem Zusammenspiel von Denken und Fühlen, damit also aus der Zusammenarbeit von Großhirn und Limbischem System erwachsen. Wenn das Bewusstsein die Veränderung will, das Unbewusste aber nicht, kommt der Mensch über gute Vorsätze nicht hinaus. Wichtig dabei: die Kraft, aus der veränderungswillige Menschen die für das Bewältigen von Hindernissen und Rückschlägen erforderliche Disziplin und Ausdauer schöpfen, muss dem Veränderungsziel angemessen sein. Zugleich die Essgewohnheiten grundlegend umstellen, mit dem Rauchen aufhören und regelmäßig Sport treiben, kann ein zu hochgesteckes Ziel und damit völlig unrealistisch sein. Andererseits: Wenn das Ziel zu bescheiden ist, also etwa nur darin besteht, zukünftig Rauchen light zu praktizieren, sind gleichfalls Scheitern und eine Art von Selbstbetrug vorprogrammiert.

Persönlichkeit zählt

Die aufgeführten Grundbedingungen gelten geschlechts- und personenunabhängig. Sowohl das Geschlecht wie die Persönlichkeit eines Menschen sind jedoch von erheblicher Bedeutung. Geschlecht, hier verstanden als soziales Geschlecht (gender), spielt dort eine Rolle, wo gesundheitlich relevante Verhaltensweisen geschlechtlich aufgeladen sind. Bei der Aneignung der Geschlechterrolle greifen Jugendliche nämlich gerne auf Verhaltensmuster zurück, die als typisch weiblich oder typisch männlich angesehen werden. Noch vor 20, 30 Jahren war das Rauchen eine Verhaltensweise, über die „Männlichkeit“ demonstriert wurde. Zumindest in den hochentwickelten Ländern gilt dies kaum mehr: Durch Zigarettenkonsum können sich weder Männer als besonders männlich, noch Frauen als besonders emanzipiert darstellen. Konzentrieren wir uns also auf die Persönlichkeit eines Menschen als die andere Schlüsselgröße. Persönlichkeit konstituiert sich über eine Kombination von Merkmalen, die sich über die Jahre nur selten fundamental ändern. Bei den meisten Menschen bleibt die Persönlichkeit über Jahre und Jahrzehnte insoweit relativ konstant, als Veränderungen auf die Verstärkung oder Abschwächung der Ausprägung einzelner Merkmale beschränkt bleiben. Die Persönlichkeit bildet damit eine verlässliche Basis für Prognosen zum erwartbaren Verhalten von Menschen einschließlich der Entwicklung von Strategien zur Verhaltensänderung. In der Persönlichkeitsforschung haben sich fünf Dimensionen (7McCRAE und COSTA 2002), (8GOLDBERG 1990) herausgebildet, über die jeder Mensch charakterisiert werden kann. Eine sechste Dimension wird diskutiert (9ANDRESEN 2000).

Fünf Persönlichkeitsdimensionen

- Grad an Gewissenhaftigkeit und Wahrnehmung von Verantwortung

- Grad an sozialer Verträglichkeit

- Extraversion/Introversion

- Grad der emotionalen Stabilität/Instabilität

- Grad an Offenheit

Einfache Schablonen lassen sich daraus nicht gewinnen. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Nehmen wir an, Herr Meyer sei wesentlich risikoscheuer und ängstlicher als Frau Schulze. Wird er deshalb eher als Frau Schulze für die Vermeidung gesundheitsschädlicher Verhaltensweisen zu motivieren sein? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Eine fundierte Aussage können wir dazu erst treffen, wenn die Positionierung der beiden Personen auf den anderen Dimensionen bekannt ist. Wenn der ängstliche Herr Meyer ein weit geringeres Verantwortungsbewusstsein und eine auch geringere Offenheit gegenüber Neuem aufweist als Frau Schulze, ist sie im Vorteil. Zwar ist Herr Meyer ängstlich und versucht Risiken möglichst gar nicht einzugehen, aber diese Risikoscheu äußert sich primär dort, wo er direkt mit einer Entscheidungsalternative konfrontiert ist. Wenn er sich beruflich dadurch verbessern könnte, dass er eine neue Position übernimmt, die mit einem größeren Verantwortungsbereich und auch größerem Risiko verbunden ist, wird er dieses Risiko scheuen. Seinen ungesunden Lebenswandel wird er, da zur nicht weiter reflektierten Gewohnheit geworden, gar nicht bewusst als „ungesund“ wahrnehmen. Sein hohes Maß an Ängstlichkeit und seine geringe Offenheit gegenüber neuen Erkenntnissen wirken hier zusammen. Und selbst wenn er zu der Einsicht kommen sollte, dass er ungesund lebt, sind Verhaltensänderungen unwahrscheinlich. Sein gering ausgeprägtes Verantwortungsgefühl wird in Glaubenssätzen, die es ihm gestatten, nicht selbst für seine Gesundheit Verantwortung zu übernehmen, ihren Niederschlag finden. Glauben wird er z.B., dass es von höherer Warte vorbestimmt ist, ob er Lungenkrebs bekommt oder nicht. Durch sein Verhalten, so glaubt er, könne er daran nichts ändern. Von Frau Schulze mit ihrem relativ hoch ausgeprägten Verantwortungsgefühl ist hier anderes zu erwarten. Sie schreibt sich Verantwortung, damit also auch Selbstwirksamkeit zu und wird deshalb genau anders als Herr Schulze die Erwartung haben, sich durch Gesundheitsvorsorge vor gewissen Gesundheitsgefahren schützen zu können. Sie führt zwar ebenso wie Herr Meyer einen eher ungesunden Lebenswandel, aber aufgrund ihrer größeren Offenheit ist sie für Informationen empfänglich und dann auch eher bereit, ihr Verhalten infrage zu stellen.

Ändern wir die Konstellation an einer Stelle, nehmen wir z.B. an, der ängstliche Herr Meyer sei zugleich äußerst gewissenhaft, während die wenig ängstliche, dem Neuen offen gegenüber tretende Frau Schulze wenig gewissenhaft und verantwortungsbewusst ist. Nun gerät Herr Meyer in Vorteil. Aufgrund seiner hohen Ängstlichkeit und geringen Offenheit gegenüber neuen Erkenntnissen wird er Verhaltensänderungen freilich nicht als mündiger Mensch aus Selbstkompetenz heraus vornehmen können. Wenn ihm jedoch ein Arzt resp. eine Vertrauensperson sagt, was er tun muss, damit er gesund bleibt, wird er dies brav und gewissenhaft zu befolgen versuchen. Er wird also, wenn ihm dies gesagt wird, zur Krebsfrüherkennung bezogen auf Prostata- und Dickdarmkrebs gehen. Ob beides sinnvoll ist, darüber wird er sich in keine Zweifel stürzen, sondern gegenüber seinem Arzt lieber in einer unmündigen Kindhaltung verbleiben. Und wenn ihm sein Arzt sagt, er müsse unbedingt mit dem Rauchen aufhören, wird er sich ernsthaft bemühen. Sofern er nicht zur Gruppe der Nikotinsüchtigen gehört, ist die Prognose gut, dass ihm dies auch gelingt.

Was ergibt sich aus diesen Überlegungen? Positiv ergibt sich daraus, dass die Kenntnis der Persönlichkeitsprägung eine Prognose darüber erlaubt, ob ein Mensch eine gesundheits-schädliche Verhaltensweise, möglicherweise sogar einen gesundheitsschädlichen Lebensstil – Menschen verhalten sich häufig in mehrfacher Hinsicht gesundheitsschädlich – graduell bis grundlegend verändern kann und wie dies erfolgen könnte. Negativ ergibt sich, dass die Prognose nur eine Wahrscheinlichkeitsaussage beinhalten kann. Dies ist gar nicht anders möglich. Erstens lässt sich die Persönlichkeit eines Menschen anders als die Haarfarbe oder Körpergröße nicht auf Anhieb sicher feststellen. Mit einem gewissen Prozentsatz von Fehlbeurteilungen ist zu rechnen. Zweitens können sich Menschen auch dann noch ändern, wenn sie bereits in die Jahre gekommen sind. Die Persönlichkeit eines Menschen ist zwar ein recht veränderungsresistentes Gebilde; in Beton gegossen ist sie nicht. Normal funktionsfähige Gehirne besitzen eine hohe Plastizität. Wenn die Anreize hoch genug sind, können sich bestehende Verschaltungen lösen und neue Verschaltungen ausprägen. Zwar kann ein Mensch nur das entwickeln, was in ihm an Potential angelegt ist. Aber dies ist wie bei einem Klavier. Die Klaviatur ist völlig interesselos gegenüber der Frage, ob sie für das Spielen eines Militärmarsches oder der Mondscheinsonate genutzt wird. Mit den Gehirn-Neuronen verhält es sich ähnlich.

Kultur zählt

Über die Analyse individueller Unterschiede können wir nicht erklären, warum Länder wie Schweden, Kanada und die USA bei der Primärprävention sehr erfolgreich sind mit Raucherquoten von unter 19 Prozent (10OECD-Health-Data 2004) und wir können damit auch nicht erklären, warum bei gleich hoher Raucherquote der Zigarettenkonsum (pro Kopf) in der Schweiz dreieinhalb mal so hoch ist wie in Norwegen (11FAHRENKRUG und GMEL 1997). Die erheblichen Diskrepanzen sind auch nur vordergründig mit der besseren Wirksamkeit von Präventionsansätzen zu erklären. Entscheidend sind kulturelle Unterschiede und soziale Umfeldbedingungen. Wenn Rauchen wie in den USA als un-cool gilt und sozial geächtet ist, verliert es für viele Jugendliche die Funktion einer erleichterten Integration in ihre peer-group. Wer aber in der Pubertät nicht mit dem Rauchen anfängt, erspart sich die Schwierigkeiten des späteren Ausstiegs. Sozio-kulturelle Unterschiede bilden auch den Hintergrund für die Wahl dieser oder jener Präventionstrategie, weil die in einem Land dominante Kulturprägung die gleiche Funktion hat wie beim Einzelindividuum das Limbische System: Sie entscheidet darüber, ob und wie Probleme wahrgenommen werden. Neben den neuro-biologischen Zusammenhängen und der Betrachtung der Persönlichkeit stellt daher die kulturelle Verortung von Menschen die dritte Annäherung an unseren Gegenstand dar.

Kulturen lassen sich – die Parallele zur Persönlichkeitsforschung ist auffällig – über fünf Dimensionen erfassen (12Heintze 2002).

Fünf Dimensionen von Kultur

- Umgang mit sozialer Ungleichheit einschließlich des Verhältnisses zu Autoritäten (Grad von Machtdistanz)

- Beziehung zwischen dem Individuum und der Gruppe

- (Kollektivismus/Individualismus)

- Orientierung auf eher maskuline oder feminine Werte (Maskulinität/Feminität)

- Umgang mit Ungewissheit in Bezug auf die Kontrolle von Aggression und das Ausdrücken von Emotionen (Grad der Unsicherheitsvermeidung).

- Orientierung auf eher langfristige oder kurzfristige Ziele (Grad der Langfristigkeitsorientierung resp. „konfuzianische Dynamik„)

Meine These geht dahin, dass unter den hochentwickelten westlichen Gesellschaften diejenigen, die durch eine Dominanz femininer Werte geprägt sind, Unsicherheit resp. Ambivalenzen aushalten können und eher auf langfristige Ziele hin orientiert sind, in ihren Gesundheitssystemen eine stärkere Präventionsorientierung aufweisen als Gesellschaften, wo diese Merkmale nicht zutreffen. Die skandinavischen Länder Island, Norwegen, Schweden und Finnland fallen hierunter (13Heintze 2002).

Inwieweit die dortigen Gesundheitssysteme weniger reparations- und stärker präventionsorientiert sind als das US-amerikanische, aber auch die mitteleuropäischen Gesundheitssysteme, verdient eine genauere Untersuchung. Beim Rauchproblem sprechen die Indikatoren dafür. So hat Schweden mit 17,8 Prozent (2002) die weltweit niedrigste Raucherquote noch vor Kanada und den USA (14OECD-HEALTH-DATA 2004), strenge Werbeverbotsregeln (15SWEDISH INSTITUTE) und liegt ebenso wie auch Finnland bei der Quote aufhörwilliger Raucher weit vor Deutschland (16INRA 1999). Auch andere Indikatoren, angefangen bei Sitzenwerten bei der Lebenserwartung bis zur Einrichtung eines eigenen Schulfachs Gesundheitslehre und den Erfolgen bei der Reduktion von Herzkreislauferkrankungen in Finnland (17WALTER 2002) sprechen ebenfalls dafür. Andere wie etwa die Gesamtkrebs-Inzidenz – sie nimmt mit steigendem Wohlstandsniveau tendenziell zu – liefern widersprüchliche Befunde. Finnland z. B. passt mit deutlich unter dem EU-Durchschnitt liegenden Fallzahlen bei Männern wie Frauen ins Raster. Schweden dagegen verweist auf eine andere Problematik. Die mit der Dominanz femininer Werte einhergehende Durchmischung der Geschlechterrollen hat hier zu einer Einebnung der nicht-biologisch bedingten Geschlechterdifferenzen geführt. 1990 (aktuellere Zahlen kenne ich nicht) kamen bei Karzinomen auf je 100.000 Köpfe bei Männern 356,2 und bei Frauen 318 Fälle. In Deutschland lagen die Fallzahlen bei den Männern um 11,3% (plus 40,2 Fälle) höher und bei den Frauen um 8,6 % (minus 25,3 Fälle) niedriger; in der Schweiz lagen die Fallzahlen bei den Männern sogar um 20,8 % (plus 74,3 Fälle) höher und bei den Frauen gegenläufig um 5,8 % ( minus 17,4 Fälle) niedriger (18SCHWEIZERISCHE KREBSLIGA 1998).

Menschen mit normalen Gehirnfunktionen agieren nicht als Autisten, sondern als Glieder von häufig mehreren sozio-kulturellen Mileus, in die sie sozial und aufgrund gemeinsam geteilter Werteorientierungen mehr oder weniger stark integriert sind. Auffällig und statistisch gut belegt sind erhebliche soziale Unterschiede im Rauchverhalten. Je niedriger der Bildungsstand und je geringer das verfügbare Haushaltseinkommen umso höher sind die Raucherquoten. Unser rauchender Kraftfahrer steht insoweit für eine untere soziale Schicht und hier wiederum für eine Berufsgruppe, wo Raucher deutlich überwiegen. Die harten sozialen Einflussfaktoren werden von den weichen kulturellen Faktoren in ihrer Bedeutung jedoch noch übertroffen. Welche Anreize erfährt unser Kraftfahrer von den Milieus, in denen er sich bewegt? Sind sie gleichgerichtet oder widersprechen sie sich? Für die Frage, ob er sich zu einem Nicht-Raucher wandelt oder nicht, ist es bedeutsam, ob er Anreize für eine stärkere Gesundheitsorientierung erfährt oder nicht. Von dem Schützenverein, wo er vielleicht Mitglied ist, gehen vermutlich keine gesundheitsfördernden Anreize aus. Aber wenn er seinen Arbeitsplatz bei einer Spedition verliert und in ein Reiseunternehmen wechselt, wo er nur alle paar Stunden in den Pausen, nicht aber während der Fahrt rauchen darf, kann der häufig unerfüllte Drang zur nächsten Zigarette ganz schön lästig werden. Wenn er zusätzlich gerne singt, vielleicht in einem Kirchenchor und dort mit seinen häufigen Rufen nach einer Raucherpause nur mitleidsvolle Blicke erntet, sind dies Anreize, das eigene Rauchverhalten zum Thema zu machen.

Ein Grenzfall ist dort gegeben, wo die isoliert betrachtete Persönlichkeit zur gesundheitsorientierten Verhaltensänderung dann fähig wäre, wenn sie durch ihr Umfeld nicht daran gehindert würde. Muss sie sich nämlich mit einer Verhaltensänderung gegen das stellen, was in dem kulturellen Milieu, dem sie sich zugehörig fühlt, als normal, gut, richtig angesehen wird, riskiert sie den Verlust von Zugehörigkeit. Dort, wo es andere Bindungen gibt, kann der Verlust verschmerzt werden. Bei unserem Kraftfahrer mit Bindungen in mehreren kulturellen Milieus (berufliches Milieu, kirchliches Milieu usw.) droht kein Verlust von Zugehörigkeit. Wie sieht es jedoch bei sozialen Gruppen aus, die den gesellschaftlichen Rand bilden und am sozialen Miteinander kaum teilhaben? Die Mitglieder dieser Gruppen verfügen häufig über keine anderen Bande. Gleichzeitig bestehen rigide Regeln der Gruppenintegration, die wenig Spielraum für individuelle Abweichungen eröffnen. Wie sozio-kulturelle Milieus die Rigidität ihrer Regeln begründen, ist dabei unerheblich. Entscheidend für unsere Frage ist, dass es Grenzbereiche gibt, wo Menschen für eine grundlegende Änderung ihres ungesunden Lebensstils auch aus Gründen der Zugehörigkeit zu einem bestimmten kulturellen Milieu nur in seltenen Ausnahmefällen motiviert werden können.

Die Unterschiede, die sich im Vergleich von Nationalkulturen – Deutschland im Vergleich zu Frankreich oder Großbritannien – ergeben, werden übertroffen von den interkulturellen Differenzen innerhalb einer Nationalkultur. Dies gilt für moderne westliche Gesellschaften, da der Modernisierungsprozess mit einer stetigen Ausdifferenzierung kultureller Mileus einhergeht. In den Blick nehmen möchte ich ein kollektivistisch geprägtes Milieu, das höchste Werte auf der Maskulinitätsachse verbindet mit einem hohen Grad an Machtdistanz und geringer Unsicherheitstoleranz. Betrachten wir einen Raucher, der einem so positionierten Milieu entstammt und zugehört. Vermutlich ist er dann nicht nur starker Raucher, sondern trinkt aus Gewohnheit auch häufig einen über den Durst und ernährt sich nach der Methode „Fleischig und deftig muss es sein“. Nun haben sich bei ihm eine Reihe gesundheitlicher Probleme eingestellt. Medizinisch wäre ein anderer Lebensstil dringend geboten. Wird er dafür zu motivieren sein? Vermutlich nicht oder wenn, dann erst nach dem gesundheitlichen Zusammenbruch. Zur Verdeutlichung möchte ich eingehen auf den Fall, wo das Individuum in der isolierten Betrachtung über die für eine Verhaltensänderung erforderlichen Ressourcen verfügen würde. Sie sind in ihrer Entfaltung jedoch blockiert, weil unser Beispielmann einem sozio-kulturellen Milieu angehört, wo Männerkraft, Männerhärte und Männermut den Kern der Mann-Identität bilden. Wenn sich dies verbindet mit einer ungesunden Lebensweise, sind die kulturellen Hürden extrem hoch. Das theoretische Wissen darum, dass es nicht nur sinnvoll, sondern dringend geboten wäre, die Fleischberge ab und an gegen Gemüseberge auszutauschen, nutzt dann gar nichts, wenn Fleisch einen männlichen und Gemüse einen weiblichen Code trägt (19JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SCHELL). Solche Bedeutungszuschreibungen, die dann quasi mitgegessen werden, stammen noch aus der Zeit des Mannes als Jäger, der sich beim Verzehr der tierischen Beute deren animalische Kraft einzuverleiben glaubte und dabei zugleich als Sieger über die Natur erlebte. Gemüse und Obst werden in solchen Milieus als weibisch, labberig und minderwertig wahrgenommen. Wenn der Umstieg auf eine fleischarme Kost mit viel Gemüse und Obst vom eigenen kulturellen Milieu als Zeichen von Verweichlichung wahrgenommen wird, müssen entsprechende Verhaltensänderungen mit dem Verlust der bisherigen Rangposition in der Gruppe bezahlt werden. Schon die Erwartung, man gehöre dann nicht mehr dazu, werde ausgegrenzt, geringgeschätzt usw. errichtet eine extrem hohe Hürde gegen präventionsorientierte Verhaltensänderungen. Dies umso mehr als der Gewinn durch das gesundheitsbewusstere Verhalten kurz- und mittelfristig geringer sein kann als die gesundheitlichen Risiken, die aus dem Verlust der bisherigen Gruppenzugehörigkeit und dem Gefühl, kein richtiger Mann zu sein, erwachsen können. Der Verlust an Zugehörigkeit zu einem bestimmten kulturellen Milieu kann dort, wo andere Bindungen nicht bestehen, eine schwere Identitätskrise mit Depressionen etc. auslösen. Dies durchzustehen, erfordert weitaus mehr Kraft als diejenigen aufbringen müssen, bei denen präventionsorientierte Verhaltensänderungen nicht zugleich eine Herauslösung aus ihrem kulturellen Milieu resp. den Kampf um die Veränderung dieses Milieus bedingen. Uns dies klarzumachen, lässt uns verstehen, warum Menschen, die einem kulturellen Milieu zugehören, das durch einen gesundheitsschädlichen Lebensstil geprägt ist, für Botschaften des gesunden Lebens nicht empfänglich sind. Hier sind aus Selbstschutz starke Blockademechanismen am Werk, denn die Änderung der Lebensgewohnheiten berührt den Kern der Identität des Kollektivs.

Der Weg

Wie sind unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen Verhaltensänderungen förderbar? Nehmen wir an, Herr X oder Frau Y habe die Phase der Problemleugnung hinter sich gelassen. Das Problem ist also eingestanden und bewusst gemacht. Gemäß dem sechsstufigen Veränderungsmodells der US-Psychologen James Prochaska, John Norcross und Carlo DiClemente (20PROCHASKA et al. 1995)wurde damit die Phase 3 erreicht, bei der eine gedankliche Vorbereitung der grundsätzlich für wünschbar erachteten Verhaltensänderung erfolgt. Hier möchte ich einsetzen und fünf Regeln für einen Prozess von Gesundheits-Coaching formulieren:

- Prüfe den Gegenwartsnutzen, der aus einer ungesunden Verhaltensweise erwächst. Wie wichtig ist er? Kann man ihn auch anders erreichen? Kann man auf ihn verzichten, weil der Verlust weniger wiegt als der aus einer Verhaltensänderung erwachsende Gewinn?

- Gehe in deiner Lebenszeit zurück in die Ausprägungsphase der schädlichenVerhaltensweise. Hier kann sich herausstellen, dass die Ausprägung in einer Phaseerfolgte, wo damit Probleme – etwa der Pubertät – überdeckt werden konnten,die längst Vergangenheit sind. Ist dies der Fall, stehen im Coaching Methoden dessymbolischen Change-History als Grundlage für eine nachhaltige Verhaltensänderung zurVerfügung.

- Prüfe, ob unangemessene Werteorientierungen und Glaubenssätze vorliegen. Wo dies derFall ist, ist die Nutzung der Ressourcen blockiert, die der Mensch für eineVerhaltensänderung benötigt. Diese Blockade zu lösen, ist schwierig, weil für denBetroffenen schmerzhaft. Gehört der Mensch im Sinne primärer Bindung einem ungünstigenkulturellen Milieu an, kann sich die Aufgabe als unlösbar erweisen.

- Betrachte die sonstigen kulturellen Einbindungen. Welche Wir-Identitäten liegen vor undist die gesundheitsschädliche Verhaltens-/Lebensweise Teil davon? Wenn dies der Fall ist,gibt es zwei Möglichkeiten, die beide gleichermaßen nur in einem langwierigen Prozesserreichbar sind:

- Herauslösung des Individuums aus der Gruppe. Der dadurch ausgelöste Verlust derbisherigen Wir-Identität verlangt nach Maßnahmen der Inklusion in ein neues Milieu.Prüfe also, wo ausbaufähige andere soziale Bindungen in der Vergangenheit bereitsbestanden oder zukünftig herstellbar sind.

- Änderung der Werteorientierung im Kollektiv durch einen Prozess des kulturellenLernens. Dies geht nur von innen her, indem entweder ein quasi „Alpha-Tier“ derGruppe den Wandel vorlebt oder Teilgruppen den Mut zur Veränderung finden.

- Vermeide es, die Ziele zu hoch zu stecken. Ist erst dieEinsicht in die Notwendigkeit einer Veränderung gelegt, wollen Menschen häufig zu vielzu schnell erreichen – und scheitern. Wenn jedoch X-Abnehmversuche nach der jeweilsneuesten Diät-Mode immer wieder im Jo-Jo-Effekt endeten (Abb. 4), ist dies wenigmotivierend für weitere Diäten. Bevor der zur grundlegenden Veränderung seinerEssgewohnheiten nicht befähigte Mensch völlig kapituliert, ist es besser, einbescheidenes Ziel zu formulieren: Statt „20 Kilo abnehmen in 2 Monaten“ kanndies bedeuten: Stop der weiteren Gewichtszunahme mit der Perspektive, durch mehr Bewegung binnen eines Jahres 1 Kilo abzunehmen.

Fazit:

Prävention ist möglich, aber ein mühseliges Geschäft. Appelle fruchten wenig. Haben sich ungesunde Lebensgewohnheiten wie Rauchen, mangelnde Mundhygiene, zu wenig Bewegung usw. mental eingeprägt, sind grundlegende Verhaltensänderungen nur in einem langwierigen und mehrstufigen Prozess erreichbar. Unterschiedliche Persönlichkeiten müssen dabei unterschiedlich angesprochen werden und es muss verstanden und berücksichtigt werden, welche Ordnungsfunktion einem bestimmten Verhalten in einem bestimmten kulturellen Milieu zukommt. Blinde Flecken bei der Präventionsarbeit bestehen vor allem beim letzten Punkt.

Ein Weiteres – ich konnte es in diesem Beitrag nicht thematisieren – kommt hinzu. Der Focus liegt hier bei den Akteuren unseres Gesundheitssystems, die an präventionsorientierten Verhaltensänderungen teilweise nicht wirklich interessiert sind. Dem entspricht, wie der Anspruch auf mehr Prävention neuerdings umgedeutet und eingeengt wird auf die Früherkennung von sowohl echten wie künstlich konstruierten Erkrankungen. Statt für gesundheitsfördernde Lebens- und Konsumstile möglichst früh wirksame Anreize zu setzen, werden Illusionen genährt. Etwa die Illusion, wer sich nur frühzeitig und immer wieder diesem und jenem und noch einem dritten Test unterziehe, wer also nur genug medizinische Diagnostik „konsumiere“, den könne die Medizin dann auch vor der Entstehung schwerer Erkrankungen bewahren. Die Figuren, die als BotschaftlerInnen der Früherkennung ausgesandt werden, passen haarscharf zur Strategie. Oder was sollen wir davon halten, wenn die allseits bekannte Verona Feldbusch durch die Talkshows tingelt, um („Ich hab´s getan und es war ganz harmlos“) bereits bei jungen Frauen für die Durchführung von Darmspiegelungen zu werben?

Literaturverzeichnis

1 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland. Repräsentativerhebung 2000/2001, 2001.2 Domasio AR. Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins. München: List, 2000.3 Roth, G. Gleichtakt im Neuronennetz, in: Gehirn & Geist 1/2002, S. 38 – 46.; hier: S. 404 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland. Repräsentativerhebung 2000/2001, 2001.5 Altgeld Th. (Hrsg.). Männergesundheit. Neue Herausforderungen für Gesundheitsförderung und Prävention, Weinheim:Juventa, 2003.6 Fuchs R, Schwarzer R. Tabakkonsum. Erklärungsmodelle und Interventionsansätze, in: Schwarzer R. (Hrsg.). Gesundheitspsychologie, Göttingen (u.a.): Hogrefe, 1996: 209-244, hier: 234. 7 McCrae R., Costa PT. Personality in Adulthood. A Five-Factor Theory Perspektive, New York: Guilford Publications, 2002. 8 Goldberg, IR. An alternative „description of personality“: The Big-Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 1990:59, 1216-1229. 9 Andresen, B. Six basic dimensions of personality and a seventh factor of generalized dysfunctional personality: A diathesis system covering all personality disorders, Neuropsychobiology, 2000:41, 5-23. 10 OECD-Health-Data 2004 (http://www.oecd.org/document/16/0,2340,en_2649_33929_2085200_1_1_1_1,00.html)11Fahrenkrug H, Gmel G.: Veränderungen des geschlechtsspezifischen Tabakkonsums in der Schweiz 1992/93 und 1997; Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme, Lausanne. 12 Heintze, C. Die Zukunfts-Blockade. Klimawandel, BSE, Armut, Terrorismus – Warum in der Gesellschaft kollektives Vorsorgelernen misslingt, Berlin: Logos Verlag, 2002; 237-320.13 Heintze C. Die Zukunfts-Blockade. Klimawandel, BSE, Armut, Terrorismus – Warum in der Gesellschaft kollektives Vorsorgelernen misslingt, Berlin: Logos Verlag, 2002 275:320.14 OECD Health Data 2004 (http://www.oecd.org/document/16/0,2340,en_2649_33929_2085200_1_1_1_1,00.html)

15 Swedish Institute (Hrsg.). Advertising ban and children (Jacobsson I) http://www.sweden.se/templates/Article____3143.asp16 INRA (U.K.) 1999 (http://www.who-nichtrauchertag.de/html/Vollversammlung_komplett.pdf; 10)

17 Walter U.. Vorbeugen ist besser als heilen, FAZ-Beilage zur MEDICA 2002 v. 16.November 2002, S. B8.

18 Schweizerische Krebsliga, Krebsatlas 1998: 14-16.

19 Jugendwerk der Deutschen Schell (Hrsg.). Jugend `97: Zukunftsperspektiven, gesellschaftliches Engagement, politische Orientierungen, Opladen: Leseke und Budrich. 1997; 352-353.

20 Prochaska JO., Norcross JC., DiClemente CC.. Changing for Good. New York: Avon,1995.

Veröffentlicht in: prophylaxe impuls, 4/2004, S. 162 – 171